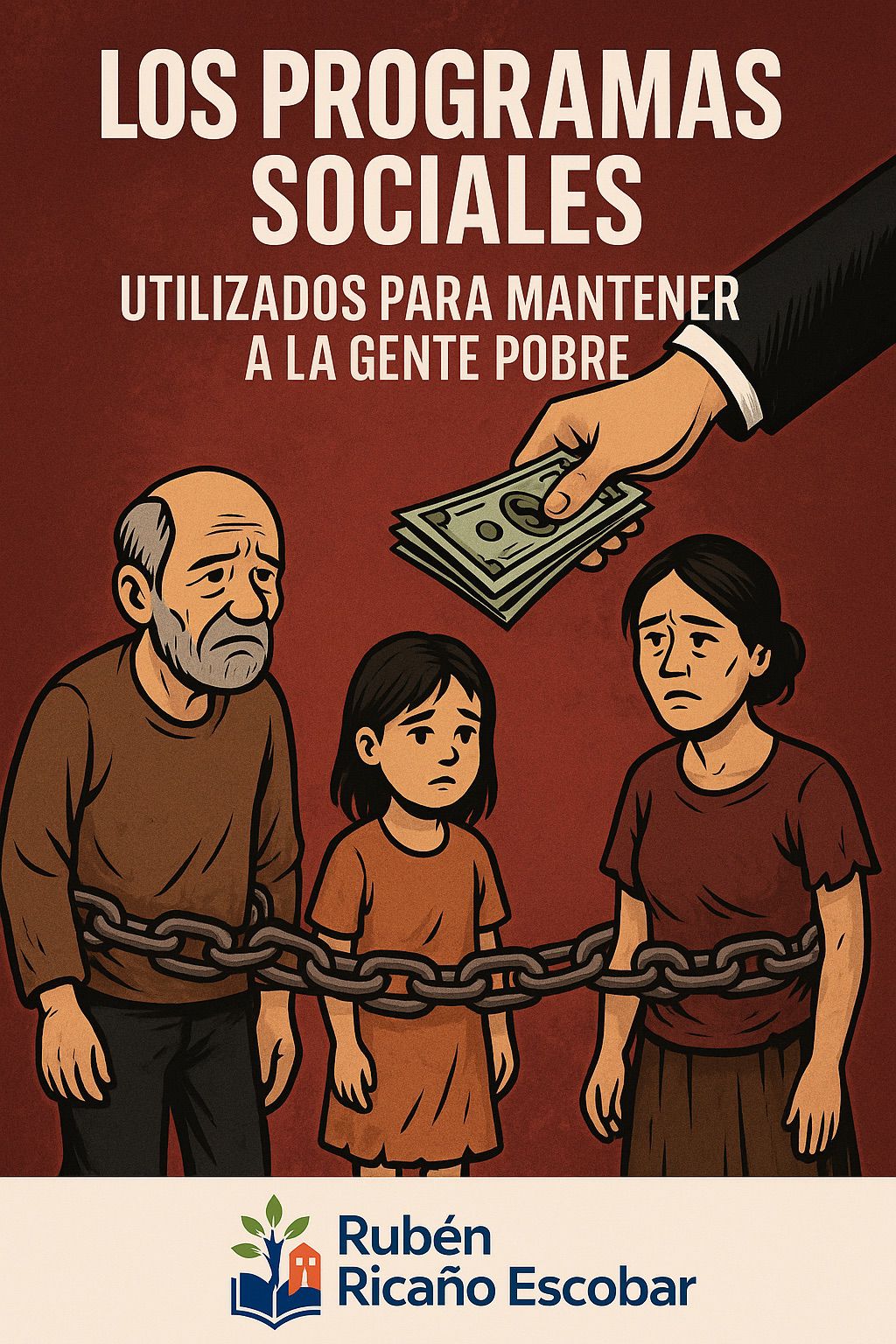

Los programas sociales deberían representar el rostro más humano y justo del Estado. Deberían ser un puente hacia una vida digna, una herramienta para que millones de personas puedan romper con el ciclo de pobreza que las limita y las margina. Pero cuando se pervierte su propósito —cuando en lugar de empoderar, se utilizan para controlar— esos programas se transforman en cadenas invisibles que amarran a la gente a la pobreza y al conformismo.

En países como México, hemos sido testigos de cómo el gobierno ha degradado los programas sociales, convirtiéndolos en simples dádivas clientelares. Se entregan recursos públicos —financiados por quienes sí producen y pagan impuestos— bajo la falsa narrativa de que provienen de la generosidad de un gobernante o un partido político. Esta mentira repetida mina la dignidad ciudadana, desinforma y convierte al pueblo en rehén de su necesidad.

Esta política asistencialista mal entendida, lejos de combatir la pobreza, la administra. Le pone rostro humano a la miseria, pero no le ofrece salida. Genera una peligrosa cultura de pasividad en millones de personas que, debido a un rezago histórico en educación y oportunidades, aceptan como normal lo que debería ser inaceptable: vivir con lo mínimo, mientras se les convence de que están “siendo apoyados”.

Estos “apoyos” no están acompañados de condiciones que impulsen el crecimiento personal ni el desarrollo comunitario. No se exige preparación, ni esfuerzo, ni integración al trabajo productivo. Así, en vez de fortalecer una ciudadanía activa y autónoma, se cultiva una dependencia crónica al Estado, lo que termina garantizando votos, pero no bienestar. Es populismo puro: dar lo mínimo a cambio de lo máximo —el poder.

Un programa social verdaderamente transformador debe tener un horizonte claro: ayudar a quien lo necesita, sí, pero también trazar un camino de salida. Educación de calidad, capacitación técnica, salud integral, acceso a tecnología, condiciones para emprender o integrarse a un empleo digno: eso es justicia social real.

Y también hay que decirlo con claridad: los beneficiarios no son culpables, pero sí tienen una responsabilidad moral con el país. Lo que reciben no es un favor: es una inversión social que deben honrar con esfuerzo, compromiso y trabajo. La verdadera gratitud no es sumisión, es superación. Salir de la pobreza no solo es un derecho: es también un deber con uno mismo, con la comunidad y con México.

A los gobiernos —este y los que vengan— les toca dejar de usar los programas sociales como instrumentos de propaganda o control electoral. No se combate la pobreza manteniendo a la gente atrapada en ella, sino liberándola con oportunidades reales y con una visión de desarrollo que apueste por las personas, no por su dependencia.

Si queremos un México verdaderamente justo, próspero y democrático, necesitamos programas sociales que dignifiquen, que empoderen, que liberen. Porque el fin último de toda política pública debe ser uno solo: que nadie se quede atrás, y que nadie dependa para siempre.

📌 Si crees que este mensaje debe llegar a más personas, compártelo.

Abramos el debate y exijamos programas que liberen, no que manipulen.

Historias similares

Presidentes municipales: entre la gloria y el infierno

¿En verdad somos un ejemplo para el mundo?

Bibi Báez con el G-10