El poder, cuando se ejerce sin límites ni contrapesos, deja de ser un instrumento de servicio y se convierte en una obsesión. En el caso del gobierno de la llamada 4T, todo parece indicar que el objetivo central ya no es gobernar bien, sino mantenerse en el poder el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Detrás de esta estrategia se encuentra una lógica autocrática: concentrar decisiones, desactivar críticas y rodearse de incondicionales cuya principal virtud no es la capacidad, sino la obediencia.

No se busca talento, experiencia ni vocación de servicio; se privilegia la fe ciega, la lealtad sin cuestionamientos y el aplauso automático.

Por azares de la política —y no por méritos comprobables— muchos de estos personajes llegaron a cargos de enorme responsabilidad.

Ahí están, administrando instituciones clave, tomando decisiones trascendentales, manejando recursos públicos… sin estar preparados para ello. El resultado es evidente: improvisación, errores constantes, parálisis institucional y un profundo deterioro en la calidad del gobierno.

Son, en esencia, arribistas. Personas que escalaron rápidamente gracias al favor del poder, no al esfuerzo ni al conocimiento. Funcionarios que visten el cargo como si fuera un trofeo personal y no una obligación moral. Que confunden autoridad con privilegio y servicio con subordinación ajena.

Este régimen, cada vez más alejado de los principios éticos que dice defender, ha normalizado prácticas que antes habrían provocado escándalo.

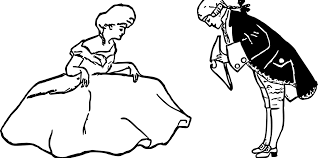

Ejemplo de ello es la figura del falso indígena que hoy ocupa la silla principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un personaje que se autoproclama humilde mientras permite —y disfruta— gestos de sumisión tan indignos como que su propio personal le limpie los zapatos en plena vía pública.

La imagen es reveladora. No es un hecho menor ni anecdótico. Simboliza una forma de entender el poder: vertical, autoritaria, vanidosa. Un poder que exige reverencias, que se alimenta del sometimiento y que desprecia la dignidad humana.

Mientras tanto, el país paga la factura. Instituciones debilitadas, justicia politizada, funcionarios incompetentes, proyectos mal planeados y una creciente desconfianza ciudadana.

Todo para sostener una narrativa que ya no resiste el contraste con la realidad.

La historia demuestra que los gobiernos construidos sobre el arribismo y la mediocridad terminan colapsando bajo su propio peso.

No hay propaganda suficiente que tape la ineficiencia, ni discurso ideológico que sustituya al profesionalismo.

México no necesita cortesanos ni devotos del poder. Necesita servidores públicos preparados, honestos y conscientes de que el cargo es pasajero, pero el daño institucional puede ser permanente.

Porque cuando los arribistas gobiernan, el país retrocede. Y cuando la soberbia sustituye a la ética, la democracia empieza a perderse en silencio.

Historias similares

Qué tan importante es la Reforma Electoral?

El Carnaval llegó llegó; y cantando su pregón, llegó

¡Yo así soy…!